============

Instagramは直接的に園選びには繋がらない?

============

・経営情報の見える化と保活DX化によって

「便益」に関する情報が横並びになっていく

・Instagramで園の情報を取得する比率は4.4%

・「認知」ではなく「想起」を目指すSNS運用が大切

・SNS運用の目的、ゴールを改めて再考しましょう

4月18日にGCLIPが開催している

第二回の「地域一番園実現勉強会」が開催されました。

この勉強会は文字通り、地域一番園を実現するために

業界の方々はもちろん、他業界の方も講師に迎え、

様々な角度から幼稚園経営に関する学びを

深めていく勉強会です。

今回はカゴメ株式会社のデジタルマーケティングを牽引し、

特にSNSを通したファンコミュニティの形成についての

ご経験や事例、知識を豊富にお持ちである

細川和紀氏をお招きし、開催いたしました。

細川氏は広告・マーケティング業界の

伝統ある国際カンファレンスである

「アドテック東京2023」においても、

日本の若手トップマーケッターに選任され、

登壇をしている人物です。

そんな細川氏をゲスト講師としてお招きしての開催ということもあ

今回の勉強会のテーマは、デジタルマーケティング、

特にInstagramを中心としたSNSについて

学びを深めていく会とさせていただきました。

今回のメルマガは講座の一部の内容をご紹介いたします。

ぜひ今後の幼稚園経営の参考にしていただければと思います。

【

今年度から経営情報の見える化が義務化されます。

具体的には昨年度の収支状況や人員配置、職員給与、

モデル給与、人的資本経営に関する取り組みなど、

様々なものを報告し、公表されるようになります。

現状発表されている内容を確認すると、

ここdeサーチというサイトに掲載されることになりますが、

掲載された情報は保活ワンストップシステムという、

保護者がインターネットを通して、

保活の一部分をワンストップで行うことができるシステムにて

公表されていく予定です。

このシステムの中では園見学の予約から、

各自治体への申請をマイナポータルを通して

行うことができるように仕組化される予定であり、

東京都では全国に先んじて限られた自治体ではありますが、

昨年度から運用を行っています。

以下からご覧いただけます。

経営情報の見える化のスケジュールは、

昨年度の実績については翌年度の8月までに報告する

というスケジュール観になっていますので、

今後、多くの園で経営情報の見える化への

対応を行っていくことになります。

経営情報の見える化が行われることで予想されることは以下の二つ

①情報が横並びになるため、さらに独自性が重要となる

②デジタル媒体での情報収集の傾向がさらに強まる

経営情報の見える化からわかるものは、

たとえば人員配置の状況、有給取得率や離職率、

時間外労働について、福利厚生の状況、モデル給与など、

保護者や求職者にとっての「便益」(

なる情報が中心になっています。

こういった情報が公表されるということになりますので、

おそらく多くの園が立地的に近い園の状況を確認し、

そこまで大きな差が出ないようにしていくということが考えられま

その結果、便益部分での差は見えづらくなっていくことが予想され

一方で保護者や求職者が園を選ぶ要素は、

「便益」だけでなく、「独自性」(他を選ばない理由)も重要です

今後はこの独自性にさらに磨きをかけ、

情報発信を工夫していく必要があると考えられます。

また、

自然とデジタル媒体での情報収集の傾向が強まると予想されます。

デジタル媒体での情報収集の傾向が強まることや、

独自性や世界観を伝えていく上で重要である

デジタルマーケティングの強化は

さらに重要性が増していくと考えられます。

【園えらびにInstagramを活用する比率はわずか4.4%

今、

・園児募集を進めていくため

・採用活動を強化していくため

などなど、

自園を選んでもらうことを目的として、

運用しているケースが多いのではないかと思います。

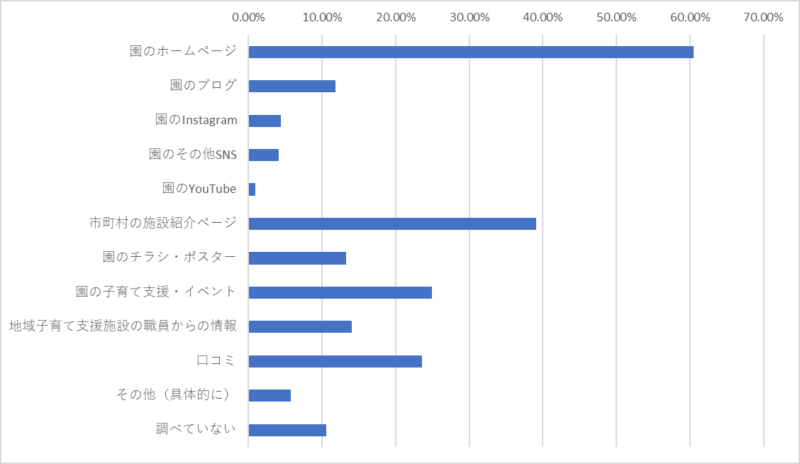

以下のグラフをご覧ください。

上記のグラフはフレーベル館が2022年に行った

「園選びと子育てに関する保護者アンケート」の

<どのように園を調べましたか?

調べる参考にしたものを全てお選びください>

という質問項目においての結果です。

園のホームページや市町村の施設紹介ページ、

子育て支援やイベント、口コミが高い比率となっている一方、

園のInstagramという回答は4.4%しかありません。

実は実際にGCLIPで行っているアンケート調査の中でも、

園を知ったきっかけについて2022年から2024年までの

継続的な調査から見ても園を知るきっかけとして

Instagramと回答する保護者は平均して2%前後しかあり

要するに園選びという視点においては、

Instagramは活用されていないということです。

しかし、未就学児ママへのアンケート調査を確認すると、

Instagramは実に90%以上が利用しています。

ポイントは利用の目的です。

未就学児ママのInstagramの利用目的は

・家事、育児に関する情報収集

・趣味に関する情報収集

・暇つぶし

という理由が上位に並んでいます。

さて、上記の内容をまとめると以下ということになります。

「

育児に関することや趣味に関することなどで利用されている」

この結果から改めて考えなくてはならないことは、

「Instagramの運用目的」です。

【SNSの運用目的を再考する】

今回ゲスト講師としてお招きした細川氏の講座テーマは

「地域一番園の実現に向けて、SNS活用目的を再考する」

でした。

細川氏の講座において、

SNSを活用していく上で重要なポイントとして、

「認知」ではなく「想起」を目指す

ということが語られました。

SNSを運用していく目的は情報として聞いてことがある

ということを目指す「認知」ではなく、

考えたり、行動するときに思い出される状態である

「想起」を目指す必要があるということです。

少しわかりづらい表現になりましたが、要するに

認知度を高めるためのものではなく、

①世界観やブランドを感じてもらう

②地域で一番〇〇な園は〇〇であるという想起を起こす

という二つのことになると考えられます。

上記の二つのどちらかをしっかりと運用の目的とし、

そのうえで戦略的にSNSを運用していくことが重要です。

例えば、地域の保護者の方々にとって

「地域の中で一番行きたいと思う子育てひろばと言えば…」

「人員配置に余裕があって、研修などにも積極的に出れる園は…」

など、最終的なゴールの設定を何にするのかを決め、

それに向かって運用を行っていく必要があります。

細川氏の講座では効果的にSNSを運用していくためのワークショ

以下の項目について、会員の皆様が検討を行いました。

・ゴール(運用の目的)

・提供価値→自分たちが選ばれるポイントは?

・ターゲット→そのアカウントは誰向けに存在しているのか?

どんな興味、関心軸にアプローチするのか?

・投稿テーマ→上記に基づき、何を発信するのか?

これらの項目についてしっかりと検討し、

園内で共有し、運用をしている園がどこまであるでしょうか?

上記の項目がしっかりと設定されていない場合、

作業的な投稿になってしまったり、

情報としての一貫性がなく、世界観が伝わらなかったり、

こちらが浸透させていきたいイメージと

地域のイメージが異なってしまったりと、

様々なズレが生じる可能性があります。

SNSの運用を行っている園は多いと思います。

ぜひ改めてSNSの運用の目的やゴールについて再考し、

そのゴールに向かって運用を進めていただければと思います。

本勉強会ではそのほかにもデジタルマーケティングや

SNSの最新事例について共有させていただきました。

「地域一番園実現勉強会」は

今後も業界からのゲスト講師のほか、

他業界のゲスト講師もお招きし、

充実した内容にて開催してまいります。

次回は6月6日、宮城県仙台市にあります、

宮城明泉学園様にて開催される予定です。