============

経営情報の見える化で重要になる、

「独自性」を伝えるWEB強化策

============

<本文のポイント>

・経営情報の見える化によりWEBの強化が一層求められる

・Instagramは、“想起”を促すために、目的やテーマを絞って投稿する

・自園を知ってもらうには、SNS広告が有効!

・HPのブログで園への想いを発信することが「独自性」の発信に繋がる

・徹底的に「実践」していくための、夏の短期集中実践講座を開催いたします!

6月24日にWEB戦略セミナーを開催いたしました。

今年度より、施設型給付園において経営情報の見える化が義務化され、

就学前教育保育施設において定量的情報による園の比較がなされます。

経営情報の見える化では、

例えば人員配置の状況、有給取得率や離職率、

時間外労働について、福利厚生の状況、モデル給与など、

定量情報のみがズラリと並ぶことになるため

主に条件面での比較となります。

経営情報の見える化は義務のため、

同時に、情報が公開されていない場合に

園の実態が不透明になり、信用の低下を招くことを意味します。

経営情報の見える化が行われることで、

定量的な情報からは見えない園の特色を

自園のWEB媒体で積極的に伝えていかなければ、

園独自の魅力が伝わりづらくなるため、更に独自性が重要となります。

また、デジタル媒体での情報収集の傾向がさらに強まるため、

このセミナーでは、自園独自の特色を

HPやSNSを駆使して発信していくことを

ねらいとして開催されました。

今回のメルマガは、WEB戦略セミナーの

内容の一部をご紹介いたします。

【Instagramの運用目的を見直しましょう】

フレーベル館の調査によると、

保護者の園選びに大きく影響されているものとして

① 園のホームページ、

② 市町村の施設紹介ページ、

③ 園の子育て支援・イベント

が上位に挙がります。

「園選び」の手段として、Instagramはわずか4.4%であり

高い影響力を持っているわけではないのです。

一方で、園児募集の対象となる未就学児ママの約95%が

Instagramを利用しており、「育児に関する情報収集」

という目的で利用している傾向があります。

「〇〇市にある〇〇幼稚園」として“認知”してもらうために

入園先として直接的にアピールするのではなく、

「〇〇といえば〇〇幼稚園」という“想起”を促すために

園の強みや独自性をテーマにした投稿をしていきましょう。

自園のInstagramの発信対象は、明確に絞られていますか?

「保護者」や「学生」という大まかな括りになってはいませんか?

例えば、保護者であっても、在園児保護者と

地域に住む低年齢の子育て家庭とでは、知りたい情報は異なります。

学生であっても、就職活動中の学生、

地域に住む中高生、卒園児など、それぞれ求める情報も異なります。

Instagramの配信対象によって得たい情報は異なりますので、

まずは目的や対象を具体的にしていきましょう。

【Instagramはコミュニケーションを活性化させていくこと】

自園のアカウントにコメントやフォローが来た時、

そのまま何も返さずに放置していませんか?

アルゴリズム(配信される優先度を決める仕組み)として、

人が集うInstagramアカウントにしていくには、

コミュニケーションの場として機能させることがポイントです。

ユーザーとコミュニケーション(いいね・DM・コメント・フォロー)

を交わして接点を築いていくことで、

そのユーザーに対して投稿が表示されやすくなります。

具体的には、投稿から「いいね」がつくまでの

スピードを早くするために、

多くのユーザーがInstagramを開いている

夕方18時台をめがけて投稿しましょう。

また、「いいね」だけでなく、「コメント」や「DM」

の機能を活用してユーザーに発信していきましょう。

ユーザーから「いいね」や「フォロー」があった場合には

こちらからも返していきましょう。

そうすることで、ユーザーとの親密度が高いアカウントとして

相手の画面に、自園の投稿が表示されやすくなります。

コミュニケーションを促すためにも、

ストーリーズの質問機能やアンケート機能を用いて

ユーザーからの発信を促す方法もあります。

ストーリーズは、24時間で消えてしまう投稿のため

投稿者としても気軽に発信できる場であり

閲覧者としても見逃さないように閲覧しやすい場です。

ストーリーズを発信すると、アカウント自体が積極的に

運用されていることが伝わりやすいため、上手に活用していきましょう。

【SNSで認知してもらうには広告が有効!】

前述したように、Instagramの投稿は“想起”を促すものであり、

“認知”してもらうには、広告を運用していきましょう。

広告は、フォローの有無を問わずに

設定した配信対象のエリア・性別・年齢等に対して

検索傾向に応じて表示されるものです。

広告の中でも、比較的運用しやすいのが、Instagram・Facebook広告です。

情報を検索していないユーザーにも表示される

受動的なネット広告でもあり、認知度を高めたい時に効果的です。

広告から専用ページに直接誘導させることができるため、

親子イベントや園見学等の来園機会へと誘導することができます。

1日300~500円という低予算でも運用でき、

配信対象が絞れることから、無駄なコストも発生しづらい媒体です。

ある園では、親子ひろば体験に集客するために

Instagram広告を運用したところ、

1ヵ月間 合計15,000円で、12名の申し込みを獲得しました。

【HPで、自園らしさを定期的に語る!】

理事長先生や園長先生の想いを語る「ブログ」のページは、

ホームページの閲覧者がよく見るページの一つです。

経営情報の見える化により、園を定量的に比較しやすくなっている昨今、

想いや経験といった定性的情報の掲載による

“自園らしさ”の伝達は最大の差別化要素になります。

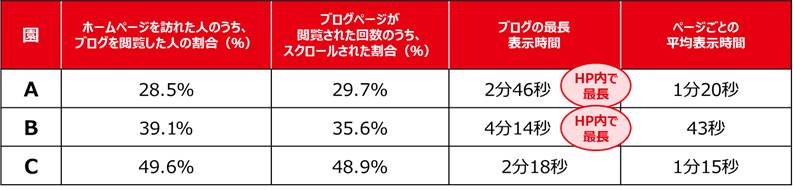

ブログを掲載しているHPについて調査した結果、

ホームページを訪れた人のうち少なくとも

約30%はブログを閲覧していることが分かっています。

また、ブログのページが閲覧されたとき、

最大 約50%スクロール(ページの半分)して読み進められています。

閲覧時間はHP内で最大になるほど長い実態があります。

ブログの機能を使って、園の魅力や想いを言葉で発信していきましょう。

経営情報の見える化や保育DX化により、

保護者、また学生による

定量的な情報を比較した園選びがはじまっていきます。

条件面には表れない 自園ならではの魅力を伝えていくためには、

HPやSNSを駆使したマーケティングが一層大切になっていきます。

また、募集はWEBだけで完結するものではないため、

保護者や学生が求めるイベントの企画力や

地域のニーズを満たす募集の仕組みを築くなど、

直接的な関係構築も重要です。