============

新人が辞めずに育つ鍵となる

「新人サポーター」の存在

============

新人を迎え入れるにあたって、

“指摘”がしづらい時代になりました。

ハラスメントの指摘を恐れて、踏み込んだ指導のしづらさは

多くの経営者が実感しているものなのではないでしょうか。

些細な言動がハラスメントと言われ、

メールの末文につける「。」に対しても

言葉に威圧感があると受け取られ、

「マルハラ」と呼ばれる現象が一時的な話題となりました。

指摘とは、

あるべき姿と現状とのギャップを埋める方法であり、

新人の先生は経験が浅いため

必然的に、指摘を受ける機会が多くなります。

マネジメントをしていく上で、指摘は欠かせないものです。

しかし、昨年度一年間の新人先生の姿を見て、

各園の先生方から、次のような声を聞きました。

「指摘を受けて泣くものの、行動は変わらない…」

「若手は、叱られても直ぐにふてくされる…」

「そもそも新人先生は、指摘されることに慣れていない…」

「指摘すると萎縮しているのか、質問をしなくなる…」

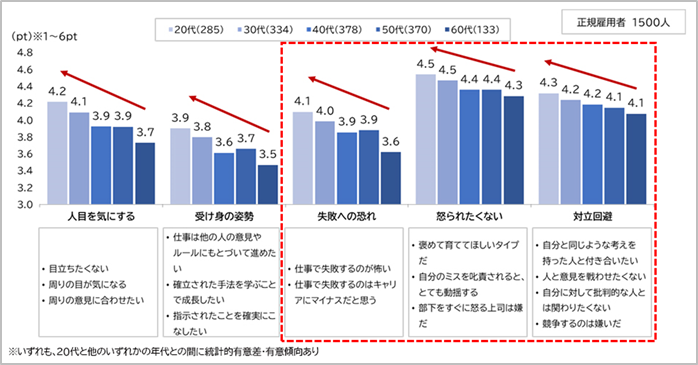

実際には、若年層ほど

他者からの批判や失敗のリスクを避ける志向が

強いことが分かっています。

これを「拒否回避志向」といい、

他者からの否定的な評価や拒絶を避けようとすることを指します。

若年層ほど、仕事の経験が浅く、𠮟られることに慣れていないため、

怒られたくないという心理により拒否回避志向が強まり、

できるだけ否定されない選択をとろうとしてしまいます。

下グラフのように、「失敗への恐れ」「怒られたくない」「対立回避」

の数値が、若年層ほど数値が高くなっています。

<拒否回避志向の価値観>

(パーソル総合研究所「若手従業員のメンタルヘルス不調についての定量調査」より)

新卒として就職する先生は、20歳前半です。

経営者の皆様、また現場の先生方は毎年年齢を重ねますが、

新卒採用の対象となる学生の年齢は変化しません。

差は、年を重ねるごとに大きくなっていき、

価値観のズレも同時に大きくなっていきます。

世代間ギャップは、上司によるマネジメントの難易度を

上げていることは間違いありません。

若年層に対して上手に指摘しないといけない状況がある中、

新人と指導側の年齢が離れるほど、拒否回避志向は強まることでしょう。

新人が指摘を柔軟に受け入れられるように、

寄り添いながら指摘できる関係性となる

“育成サポーター”の存在が必要です。

育成サポーターとして有効なのは、仕事に関する相談対応だけでなく、

精神的な部分についてもサポートしていくことです。

具体的には「仕事を指示・命令する上司(エルダー)」とは別に

「精神的な部分を支える先輩(メンター)」を設けることで

対話をとおして、仕事上の不安・悩みの解消を図り

新人を支援することができます。

このようにして新人の成長を支援する体制を設けることで、

「安心して失敗できる」「相談できる人がいる」と感じられる環境になり、

“心理的安全性の高い職場(※)”として新人は伸び伸びと育つことができます。

※心理的安全性が高い職場とは、

安心してコミュニケーションを交わせる組織です。

コミュニケーションの活性化により新人の孤立を防ぎ、

ミス・トラブルを予防しながら、業務パフォーマンスを上げることに繋がります。

また、駆け出したばかりの新人の先生が

自園で継続的に成長するために必要な要素として

「成長の実感」が挙げられます。

成長を実感している若手社員ほど、長く働く意向があることや

仕事のパフォーマンスや組織への忠誠心が高まることが分かっています。

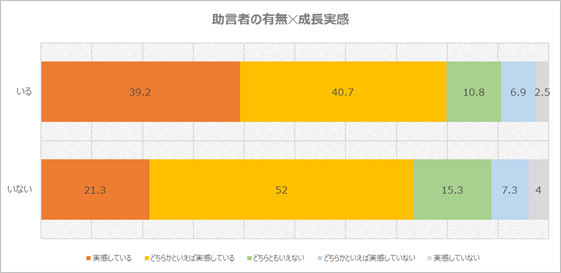

リクルートの「新規学卒新入社員の成長実感に関する調査」によると、

成長を実感していない新人は、

成長を実感している新人の3倍、転職の意向があります。

その成長実感を持てるかどうかは、

新人をサポートする先輩・上司の存在に影響を受けるのです。

仕事等について助言してくれる先輩等の有無による

と成長実感の関係性は、次の結果となっています。

助言者がいて、成長実感しているのは4割程度、

助言者がいなくて、成長を実感しているのは2割程度でした。

新人の先生と日常的に関わり指導する先輩がいることで、

日頃の新人先生の仕事ぶりを把握することができ

成長やミスへのフィードバックが行き届きます。

GCLIPが毎年開催している新人勉強会では、

コミュニケーションにおける壁を実感している新人先生から

下記のようなリアルな声が寄せられました。

「忙しいかなという顔色をうかがいすぎて、

伝えるべきことを伝えられないことがあった」

「ミスをした時に、すぐに報告できないことがあった」

「嫌悪感を持たれることを恐れてしまうことがあった」

このようなコミュニケーションの壁によって

小さなミスがあっても相談・報告できないことで、

トラブルに発展して、運営に支障をきたすリスクがあります。

新人の先生は、経験が浅いことから

仕事に対する不安も抱きやすいため、

相談しやすい体制を作っていくことで

仕事の成功や成長にも繋がりやすくなります。

この春、新社会人を迎えた園は、

新人が育つ仕組みを見直し、新人サポーターを設けてみましょう。

GCLIPでは、毎年恒例の人気企画である

新人先生向けの勉強会を、今年度も開催いたします。

今年度は、「新人共育カレッジ」と称しており、

新人先生の育成をメインにしながらも

新人の育成担当となる「新人サポーター」が共に成長する

年間5回の継続型オンライン勉強会です。

新人がつまずきやすい課題に即した解決策を提供し、

辞めたくなる瞬間を打開する術を身につけます。

また、日常的に新人にフィードバックする立場の先生

新人サポーターにもご参加いただくことで、

辞めづらい園環境をつくり、新人が育つきっかけを最大化させます。

勉強会の初回のみ

新人サポーターを対象とした講座をご用意しています。

その後の回では、新人サポーターに「新人の課題」をヒアリングし、

新人の状況に合った勉強会の内容をお届けいたします。

また、参加した新人は、新人サポーターに振り返りレポートを提出し、

勉強会内容を現場でフォローをしやすくなります。

ご興味のある方は、下記をご覧ください。

https://x.gd/pNxT3

辞めない職場を作ることは、

園の採用力を高めることよりも重要なことです。

自園で、新人が育つ土壌を作るきっかけを一緒に作りましょう。